南方絲綢之路上的陌生人——清末民初在云南游歷和工作的外國人述略

云南地處古代南方絲綢之路的關鍵節點,由于特殊的地理位置、豐富多樣的自然資源和民族文化資源、神秘獨特的宗教習俗,在近代一直是西方傳教士、外交官、商人、科學家、探險家喜歡游歷、探險、傳教、考察的地區。早期外國人進入云南要么選擇鄰近省份四川、貴州、廣西、西藏,要么直接從英屬緬甸、法屬印度支那穿越國境,盡管路況不佳,一路險象環生,但始終沒有停下腳步。這從他們回國后出版的大量游記、傳記、考察報告、學術論文中可見一斑,時間跨度從1840年鴉片戰爭一直到中國的抗日戰爭全面爆發,持續100多年。縱向看,1910年滇越鐵路通車前后和1941年太平洋戰爭爆發前后,是外國人進入云南游歷、工作、商務考察的極盛時期,前者緣于英國和法國對云南的地緣政治競爭,后者緣于世界反法西斯統一陣線的戰略需要。橫向看,進入云南的外國人清末民初以英法兩國人為主,職業以傳教士、外交官、商人、探險家居多,大多背負有殖民的任務;抗日戰爭前后,英法兩國盡管在東南亞仍有一定影響力和大片殖民地,但力量已經衰落,美國人后來居上,在云南游歷、工作、考察的美國人(含駐滇美軍)在抗戰時期達到20000多人,僅在昆明的美軍機構就有上百個。本文僅就清末民初在云南游歷和工作的外國人進行評述。

一、傳教

(一)天主教

天主教進入云南較早,根據法國巴黎外方傳教會的《教會年鑒》及《教會大事錄》記載,1702年,法國巴黎外方傳教會的雪白郎(LeBlanc)神父被羅馬教庭委任為云南(教區)的主教,當年從福建進入云南府(昆明)就職,4年中發展了1000多教徒。后因禮儀之爭,雪白郎主教被清王朝于1706年驅逐。1840年,羅馬教皇正式把云南教區從四川教區劃出,成為獨立的云南教區,同時委任袁若瑟(Ponsot)神父為云南教區主教(當時主教府在今昭通鹽津縣的龍溪村)。1879年,教皇里歐十三世劃中國為五大傳教區,云南和四川、貴州、西藏同屬第四區,云南是代牧主教區。1881年,袁若瑟病死于龍溪村的主教府內,古若望(Fenouil)接替其職務。1883年,古若望把主教府從龍溪村遷到昆明,建立平政街天主堂。1900年昆明教案后,由于清政府的妥協退讓,教會勢力反而坐大。至1929年,教區已分布到昭通、大理、賓川、鶴慶、文山、曲靖、路南、陸良、易門、永仁、昆明等三十余個州縣及省城,擁有教徒18000余人,外國神職人員100多人,整個云南教區共有20個左右堂口。

(二)基督教

相較于天主教,基督教的教派組織和傳教機構繁多,組織上缺乏統一的組織形式,活動上多呈分散狀態。清末民初,大約有數十個基督教派在云南活動,他們以昆明、大理、昭通為基地,教區勢力達臨滄、版納、德宏、怒江等地。其中,規模和影響較大的有:(1)內地會。云南的內地會有英美系統和德國系統之分,其中以英美內地會勢力最大。英美內地會于1881年傳入云南,先后在大理和昆明開辦教會,逐漸蔓延到全省大部分地區,并以滇北彝族和苗族地區以及滇西傈僳族和怒族地區為中心,在各地建起約300座教堂,信徒50000余人。德國內地會于1913年傳入,主要分布在滇中和滇西南地區,共設有大小教堂數十座,信徒5000余人。(2)循道公會。循道公會于1883年傳入,以東川和昭通為基地,主要分布在川滇黔三省交界的苗族地區,共在云南境內建立教堂近100座,信徒約20000人。(3)浸禮宗教會。浸禮宗教會分為浸禮會和浸信會兩派。浸信會于1900年傳入,分布在滇西南拉祜族和佤族地區,教堂200余座,信徒約40000人。浸禮會1907年由緬甸傳入,主要分布在滇西景頗族地區,教堂19座,信徒約5000人。(4)五旬節派教會。云南的五旬節派教會分為兩大系統神召會和五旬節會。五旬節會于1904年傳入,主要分布在滇西北的傈僳族地區和滇南,教堂20余座,信徒2000余人。神召會于1922年傳入,先后在云南30多個縣建教堂100余座,信徒16000余人。

二、開設領事館

(一)法國

1887年,法國派駐云南蒙自的首任領事彌樂石到蒙自籌劃選址建館。1895年6月,《中法續議商務專條附章》簽訂,開云南思茅、河口為對外商埠,允許法國派駐領事。1896年,法國向思茅、河口派員,受蒙自法國領事管轄。思茅的法國領事館存在時間短暫。由于云南府不是約開商埠,不允許各國設置領事館,法國駐蒙自領事常以游歷為名駐在省城昆明,不經臨開廣道,直接向云貴總督、云南巡撫等大員發照會,實際上行使駐滇總領事職權。1899年法國以辦理滇越鐵路事務為由,即派總領事方蘇雅暫住省城昆明,辦理一切外交事務。1910年,法國在昆明正式設立法國外交部駐云南府交涉員公署,法國駐滇總領事改為交涉委員。1932年,法國駐蒙自領事館遷往昆明,在蒙自的房產地基全部出售。1935年中法《中越邊省關系專約》簽訂后,恢復法國駐滇領事館名稱。法國歷任駐云南蒙自領事職名簡表已詳載于《云南省志》卷五十三《外事志》中。

(二)英國

根據《中英續議滇緬界務商務條款》及《中英續議滇緬條約附款》,英國于1901年9月在騰越設領事館,首任領事列敦。1902年列敦兼理思茅領事。1902年,英國以商量鐵路邊界事宜為由,派領事常駐昆明。1912年,英國駐滇省總領事館正式開館,駐省領事為總領事銜。英國在云南的勢力范圍主要在滇西大理——保山——騰沖——芒市、滇西北麗江——中甸——維西一線,越靠近滇緬、滇藏邊境,英國的影響越大。近代云南地方文獻中凡論及云南邊地、邊防、邊民的文章都把英國視為滇西最大潛在威脅不是沒有道理的,因為控制滇西是其印度洋戰略布局的重要一環:既可屏蔽法國染指緬甸,又可北上麗江、中甸進入康藏地區。可以說,英國在騰越設立領事館的目的之一就是要監視法國人的行動。1942年,日軍占領騰沖前夕,英國駐騰沖領事館人員全部撤走,使館關閉。加上緬甸為日軍占領,滇緬公路中斷,英軍全線退守印度,英國在滇西的勢力范圍不復存在。1942年后,英國軍事機構相繼在昆明建立,英國駐滇總領事館業務不斷擴大,機構人員增加,除總領事外,又增設副領事、主事、陸軍副武官,并增設新聞處(地址:北蒼坡)。英國歷任駐云南騰越領事職名簡表已詳載于《云南省志》卷五十三《外事志》中。

(三)美國

比起英法,美國進入云南的時間銷晚。1914年11月,美國駐云南蒙自領事館成立,首任領事麥邇思。1922年5月15日美國駐蒙自領事館遷到昆明。1941年太平洋戰爭爆發后,駐云南的美軍人員保持在2萬多名,最多時達5萬人。1942年12月1日,美國駐昆明領事館升格為總領事館(地址:靖國新村)。

(四)德國

1913年7月,德國在蒙自設領事館,館址在博勞當洋行內。1914年4月,德國政府正式在昆明租用大東門外打銅街云豐面粉公司房屋作為領事館,魏斯任領事,并將到任就職日期及兼辦意大利領事事務通知云南省政府查照在案。1919年,中德兩國斷絕邦交,駐滇領事魏斯奉令回國,領館關閉。駐蒙自領事亦于同年3月帶領數名德國商人撤離蒙自,自此云南再無德國領事館設置。

(五)意大利

意大利領事館也在蒙自設立,其目的是為修筑滇越鐵路的意大利人進行外事交涉。縣志記載:光緒三十一年,中法合筑滇越鐵路,工師多聘用意國人,時有交涉,法領事不能代表,屢起沖突,由政府電達外務部商之,意國公使派領事到蒙,附設滇越鐵路局。至宣統二年,路工完竣,領事回國,嗣后有交涉事件由駐省英總領事代表。[1]可見,意大利領事在蒙自所駐時間較短,其設立的目的也僅僅是為滿足參與滇越鐵路修筑的意大利人的外交需要,一旦鐵路竣工,則馬上回國。

(六)日本

1915年11月,日本領事館在蒙自東門外租屋開館,1916年3月移駐昆明。崛義貴(HoriYoshiatsu)作為廣東總領事館領事來昆明聯系開館。先后擔任領事的有二瓶兵二、本田選(以書記生主持領事工作)、藤村俊房(先以書記生主持領事工作,1923年升為副領事)、糟谷廉二、中野勇吉、橋丸大吉、戶根木長之助等人。[2]

三、設立海關

(一)蒙自(Mengtsz,1889,約開口岸)

光緒十五年(1889),云南巡撫署云貴總督譚鈞培與法領事彌樂石(Rocher.Emile)、稅務司哈巴安(A.P.HappeiJunm),會同蒙自道臺兼海關監督湯壽銘,到蒙自、蠻耗一帶查勘,訂立《蒙自關通商章程專條》10條、《蠻耗分關通商章程專條》19款公布施行。至此,蒙自作為正式的約開商埠已完成和外人交涉的行政架構和制度安排。清宣統元年(1909年4月),滇越鐵路通車到蒙自碧色寨。同年4月15日,蒙自關在碧色寨設立海關辦事處。清宣統二年(1910年4月1日),滇越鐵路河口至昆明全線通車,蒙自關即在昆明設立云南府分關,并擬定《云南府分關章程》8條公布施行。同時碧色寨海關辦事處改為碧色寨分關。這樣,蒙自關所屬機構為:河口、云南府、碧色寨分關;馬白、蠻耗分卡;天生橋、牛羊新街查卡。

(二)河口

河口系清光緒二十一年(1895)《中法續議商務專條》允開,初定蠻耗,是年改為河口。清光緒二十三年(1897)蒙自關下屬的河口分關正式開辦,原蠻耗分關則降為分卡。河口盡管是獨立商埠,但商務和海關監管都依附于蒙自關,從河口分關進出境之貨物,均統計在蒙自關名下。

(三)騰越(Tengyuen,1902,約開口岸)

騰越海關自1902年開關至1937年抗戰全面爆發共有14任稅務司,其中12任皆為英國人。騰越的外交、海關、郵政、電報、商務、金融均以英屬緬甸和印度為主要溝通對象。在騰越關,據《中英滇緬通商條約》,進口貨按稅則減十分之三,出口貨減十分之四。海關代收之厘金稅2.5%。騰越關稅務司職名表已詳載于《云南省志》卷三十二《海關志》中。

(四)思茅(Szemao,1897,約開口岸)

1896年11月29日,思茅海關正式開關,第一任稅務司是美國人柯爾樂,接下去是英國的胡思頓、賴發洛、意大利的羅范西、法國的德努力、比利時的賈德、意大利的沙克博、英國的富樂加、俄國的葛諾華。1926年以后改由中國人擔任稅務司。思茅開關后,設過猛烈(江城)和易武(勐臘)兩個分關和不多的分卡。[3]

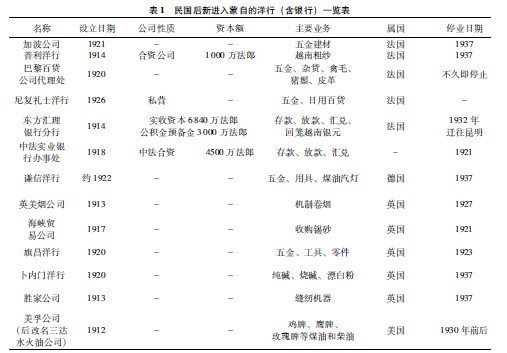

四、設立洋行

鑒定洋行的國別屬性,主要是依據資本的來源和母公司的注冊地,其次才是洋行的實際控制人和管理人。近代云南的洋行主要集中在蒙自和昆明,在滇越鐵路通車前只有蒙自有洋行。1910年滇越鐵路通車后,由于昆明已自辟商埠,很多洋行跟隨領事館遂將云南總部由蒙自遷往昆明,蒙自保留分號或撤銷。

(一)蒙自

蒙自是云南最早開放的通商口岸,在開關前,縣城人口不到2000人,開關后涌入了15個國家以及國內、省內大量人口,到1896年已超過萬人,1906年達到4萬人口。蒙自城區以海關為中心,整個南湖東岸是一個龐大的外國人聚居區,這里有法國、意大利、美國、德國、日本五國領事館,數十家外國洋行、銀行、酒店,還有一條以越南人為主的街道,縣城的西門外也形成了一個商號店鋪鱗次櫛比的商貿區,集中了由中國人開辦的外貿商號和各種服務業。蒙自洋行以法商為最多,資本雄厚,勢力最大;其次為希臘和德國的商行。在蒙自的法國洋行有3家,其中安興洋行(1899年開設)、沙厘爺洋行(1907年開設)分別有資本2500萬法郎、1000萬法郎,實力雄厚,能與他們競爭的只有希臘人開的歌臚士洋行。除洋行外,法國人還設立了鐵路公司、醫院、郵政局、酒店等服務機構和職能部門。

(二)昆明(云南府)

昆明在開埠后,迎來大量洋行投資設點。1913年8月13日,《共和滇報》報道:滇省自越路開通以后,華洋輻輳,品物流行,已成通商大埠。[4]如商埠一區就有英仕底洋行、沙發里洋行、法國大藥房、府上洋行、保田洋行、瑪利亞多士洋行等外資機構。1923年,GeorgesCordier所著《云南旅游》一書記載,商埠區已發展成洋人聚居區,東方匯理銀行、中法實業銀行(BanqueIndustrielledeChine)、英美煙公司、商務酒店、外國會館、法國商會等基本集中在靠近滇越鐵路火車站的商埠區內得勝橋、巡津街、廣聚街、后新街一帶,而領事館、教會、教堂主要在老城區內。據GeorgesCordier描述:1923年前后,昆明有4個外國領事館:英國(東門城埂腳)、法國(草公館)、美國(鹽店街)、日本(萬鐘街);3個外國協會:法語協會(貴州會館)、外國會館(得勝橋)、法國商會(后新街);9個外國教會(含教會學校):圣書公會(BritishForeignBibleSociety,北門街)、布道會(ChineseHomeMissionarySociety,左哨街)、中法學校(EcolesFranaises,太和街,由法國駐滇領事館直接領導和監督,經費來自法國駐安南總督府)、NorvegianMissionHouse(北倉坡)、五旬節會(PentecostalMissionaryUnion,大東門)、圣保祿學校(SoeursdeSaintPauldeChartres,高帝巷)、內地會(TheChinaInlandMission,三神廟)、圣道公會(UnitedMethodistMission,云津市場)、青年會(YoungMenChristianAssociation,羊市口瘐園);4所外國醫院診所:英國醫院(HōpitalAnglais,廣聚街,即惠滇醫院,由基督教香港中華圣公會創辦)、法國醫院(HōpitalFranais,巡津街,即甘美醫院,由法國駐滇領事館直接領導)、伊藤牙科診所(Itodentiste,得勝橋)、Ishibashidentiste(塘子巷);2所教堂:天主堂(EgliseParoissiale蓖子坡)、老天主堂(Evéché,平政街)[5]。據張維翰、童振藻所修《昆明市志》中記載,本市自滇越鐵路通后商務漸盛,外國人遂紛至沓來,寄留市內者日眾;外來人口,其職業以經商為最多,其次則為傳教及擔任公職。以國別而治,法國及所屬殖民地越南為最多,英國其次,日本、美國又次之,其余的則多為希臘、挪威、丹麥等國[6]。

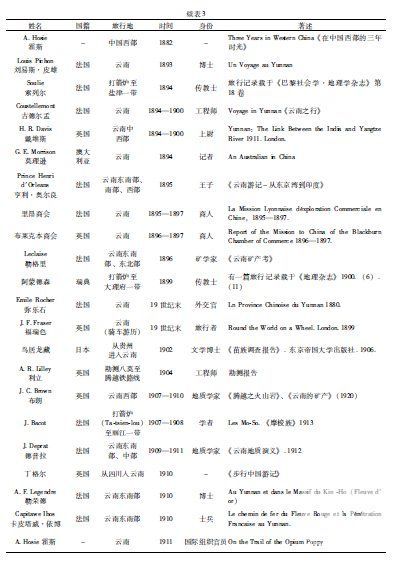

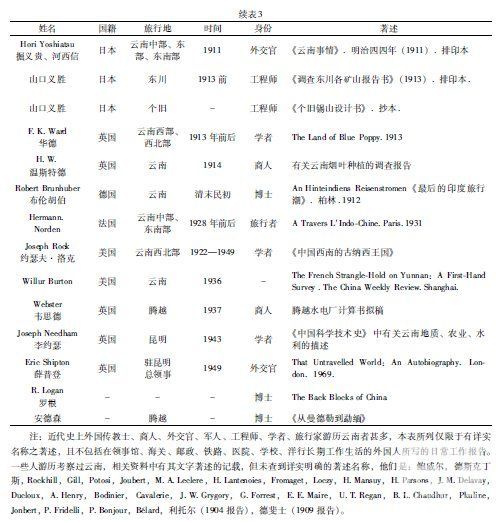

五、游歷考察

中國正式開放對外旅游,始于第二次鴉片戰爭以后,這一時期,歐洲人成為外國人在華游歷的先驅和主角。在中國內地旅游的人分為在華工作的外國人及直接從外國申請入境旅游的外國人兩種,其中在華工作人員跨省游歷者居多。從歐洲在華旅游者的身份來看,有官員、教士、學者、學生、商人等等,其中教士占很大比重。歐洲在華游歷的人中以英、法人最多。尤其是法國,各省每年報冊甚至還要專門單做一冊法國人傳教游歷名冊。外人依仗治外法權的保護往往在中國內地進行無護照游歷,頗令地方官頭疼,為防止意外,禮送出境是最佳選擇。清末民初來云南游歷考察的外國人數量眾多,依國別有英國、法國、德國、日本等,依職業有傳教士、外交官、學者、工程師、醫生等,依考察對象有礦產資源、民族文化、歷史地理、生活習俗、商業貿易等。

(一)礦產資源

云南礦產資源富饒,惟技術落后、交通不便、財力薄弱,除銀、銅、錫外,歷史上其他礦產一直未得到深度開發。法國人哀莫斯曾在《支那現象》一書中稱:云南土地膏腴,多產鴉片、茶、甘藍,而礦產尤為豐富,銅、鐵、錫、鉛及各種寶石,莫不有之。倘他日開交通之便,則采礦可以自由,將來我國之冶金場,必林立于該省也。[7]中法戰爭后云南開埠通商,為英法探礦提供了條約基礎。1896年,法國派礦學專家勒格里(MineralogisteLeclaise)帶領東文學生二人,游行云南。經歷迤南之個舊、彌勒等礦地,又折向東川昭通之騾馬、湯丹、落雪、冷水等銅礦名廠考察,最后取道四川回國,著有《云南查考》。同期又派工程師古德爾孟(L′ingenieurcoustellemont)游行云南,遍歷迤東、迤南、迤西,假道西藏回國,著有《云南旅行記》。1897年,派印度支那商務副大臣彌樂石(LousdirecteurducommercedeL′IndochineBrenier)帶領商人白蘭(Belard)游行云南調查礦產,在報告書中認為:云南銅、鐵、鉛、銀、錫、亞鉛、石油等之礦產極饒,只是交通不便,河流不利于航行。如果鋪設老開(街)到云南府的鐵道,不但可以使通商競爭勝過英國,更可便利于開發云南之礦山。[7]1901年,法國派商人奧塞(Rochet)、工程師克業(Raymont)來云南和洋務總辦興祿、礦務總辦唐炯會商,提出開采云南府、澄江府、臨安府、開化府、楚雄府、元江州、永北廳七處的礦產。

(二)民族文化

云南地處西南邊陲,交通阻塞,少數民族眾多,幾乎每一個民族均有自己的原始宗教信仰,較大民族還有眾多支系,每一個支系之間語言、宗教、習俗均有差異甚至截然不同。歷代統治階級對西南邊疆的少數民族不管是采取懷柔政策還是武力鎮壓,不管是任用土官還是改土歸流,均沒有做過認真地民族調查、甄別、梳理,對西南邊疆少數民族的種類、人口、分布、語言、宗教、習俗、經濟等形態特征缺乏了解,史籍記載也比較粗略,更遑論整理、保護、開發、利用少數民族文化。相反,這期間外國殖民探險者、外交官、傳教士、科學考察工作者在云南的活動和形成的文字記錄、報告、論文很多涉及云南各地的土著部族、氣候物產、生態植被、生活習慣、宗教信仰、飲食起居、經濟活動、方言土語等人文地理方面的內容,對一些土著民族的地域、建筑、服飾、農耕等生產生活場景還進行了素描或拍照,為今天的民族學、人類學、社會學、宗教學等學科積累了有關近代西南邊疆少數民族的大量第一手田野調查資料。當然,由于他們中的很多人是帶著政府的政治意圖和殖民意圖來的,侵略性、掠奪性、殖民性、誣蔑性的語言在文章中比比皆是,在使用時應注意甄別。其中,較為重要和著名的文獻有:戴維斯:《云南:聯結印度和揚子江的鎖鏈》、劉易斯·皮雄:《云南旅行》、亨利·奧爾良:《云南游記—從東京灣到印度》、鳥居龍藏:《苗族調查報告》、讓·巴克:《摩梭族》、約瑟夫·洛克:《中國西南的古納西王國》等。

(三)科學考察

清末民初,來云南進行科學考察的外國科學家主要集中在地學、植物學、動物學、氣象學等幾個領域。(1)地學。云南地處歐亞板塊和印度板塊接合部,是當今世界最高、地殼最厚、最新隆起的青藏高原的南延部分,地質、地理條件復雜,地質構造和地貌景觀豐富多彩。清末民初,英、法、美、德等國的地質學家如法國人儒伯爾(Joubert)、勞色(E.Rocher)、勒克萊(M.A.Leclere)、朗特諾(H.Lantenoies)、佛洛馬惹(Fromaget)、勒榮德(A.F.Legendre)、戴普拉(I.Deprat),英國人布朗(J.C.Brown)、洛采(Loczy)、葛利高利(J.W.Grygory)等先后進入云南進行地質考察,將地質學傳入云南。(2)動植物學。云南具有豐富的生態系統多樣性、物種多樣性、種群多樣性,動植物種類繁多,尤其是一些高海拔地區的珍稀動植物、奇花異草吸引了大量外國神甫、科學家來云南考察研究。據統計,至19世紀末葉,已有六七個國家的90多人到云南各地調查采集植物資源,成千種奇花異草被送到國外。這些人主要是傳教士和植物學家,如法國天主教神甫德奈維(J.M.Delavay)、杜克洛(Ducloux)、索里埃(Soulie)、包定歐(Bodinier)、加萬里(Cavalerie)、梅里(E.E.Maire),擔任過蒙自和思茅海關稅務司的英國人亨利(A.Henry),以及英國愛丁堡皇家植物園派來的植物學家傅禮士(G.Forrest)、美國農業部派來的約瑟夫·洛克(JosephRock)等。傅禮士于1904至1932年7次來滇,足跡遍布滇西大理、怒江、麗江、迪慶、騰沖等地,以及滇川藏交界的各大雪山,采集植物標本3萬余件,計6000種,其中3000種為地理新分布種,1200種為學術界新種,并采集森林園藝植物種籽及球根數千斤。約瑟夫·洛克考察范圍更廣,包括四川、貴州、西藏、青海、甘肅等地,歷時20余年,收集了6000余種植物標本、1600余種鳥類標本和60余種哺乳動物標本。各國植物學家、傳教士等大量采集云南珍奇的植物資源,是在中國積貧積弱、無力監管的背景下進行的,云南的珍稀野生資源受到掠奪。(3)氣象學。云南地處低緯度高原,受南海、孟加拉灣水汽源共同影響及印度季風、東亞季風和東北季風的相互作用影響,集世界性三大氣象科學難題——低緯度、高原大地形、熱帶海洋集中地于一身。復雜的天氣變化對包圍地球上空的大氣層開展大氣科學的研究提供了有利的環境和條件。1901年,法國傳教士開始在昆明設立雨量點。1906年,法國人又在蒙自天主教堂觀測降雨量。其中法國傳教士普庫林(Pkuline)自1906年1月起在昆明自設測侯所測侯6年。

六、修筑鐵路

1840年鴉片戰爭后中國開始進入半殖民地半封建社會,云南盡管地處邊陲,但由于比鄰緬越戰略位置異常重要,成為西方列強擴展勢力進入中國西南腹地的通道。英法兩國在奪取中印半島后就開始尋找從那里直接侵入中國的道路,企圖打開中國的后門。英國最早試圖以修鐵路為契機從緬甸或經八莫、或經思茅、或經滾弄直達云南,斯普萊(R.Sprye)和戴維斯(H.R.Davis)都是開路先鋒,還有后來被中國邊民所殺的馬嘉理(A.R.Margary),最終引發著名的滇案和后來的中英煙臺條約。法國不甘落后,試圖從水路進入云南,特拉格來(DoudartdeLagrée)和安鄴(F.Garnier)率隊從西貢出發探測湄公河,堵布益(J.Dupuis)查勘了紅河,親身證實紅河為云南經越南而出海的可航水道。對云南的爭奪是英法兩國頻繁派人進入云南探路的主要動因。因為英國的印度洋戰略布局和法國的環北部灣戰略布局中,云南都是不可或缺的一環,因其正處在兩個戰略圈的結合部。對英法兩國相互之間的競爭,張鳳歧認為:英法在云南雖以協調政策相標榜,然此協調政策實建筑在均勢原則之下。……英國對康藏之積進發展,則法國越南政府對滇政策亦必全部變更,反之,若法國在滇有所動作,亦必迅速的影響印度政府之態度。[8]

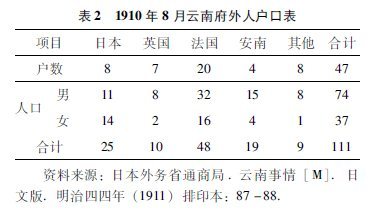

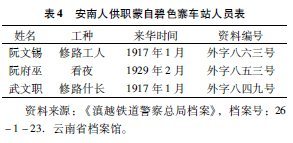

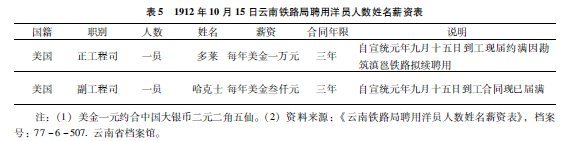

1898年,根據《中法滇越鐵路章程》,法國獲得自越南邊界修筑鐵路到云南省城的權利。1903年至1910年,在滇越鐵路修筑期間,法人于沿路建有兵營[9],以備軍事之用[7]。鐵路沿線河口、蒙自、開遠法人勢力強大。不僅如此,法國人在滇越鐵路沿線各站擴張占地面積,筑堡壘,架電網,在開遠等站派駐武裝憲兵[10]。據日本重慶領事館、廣東領事館的調查,1910年8月,在云南的法國人及安南人:省府戶數20,人口約50人(領事館、郵局、學校、教會、商店);省城外:兩種,天主堂牧師,鐵道沿線法國工程師、技術員等;牧師有30人左右,鐵道沿線約800人[11]。鐵路修通后,法國滇越鐵路公司在云南境內共119個法國人,大多數在開遠,云南段總經理也駐開遠,在昆明只駐有公司代表一人。因其在開遠設有機務段、車務段、工務段、車站司令辦公處、機修廠等機構,管理人員眾多。法國派駐在滇越鐵路的工作人員大部分為中高級職員,如稽查、段長、工長、監理、總書記(相當于秘書長)等,總段、分段及較大車站的負責人均為法國人,越南人則地位相對較低。據筆者統計,曾經在滇越鐵路上充當中級職員的越南人至少有164名,其中24名車長(含試用車長),15名司機,6名報務員,2名電報司事,其他則為巡道工人、修路工人、機修工人等[12]。由此可見,法國人及其殖民地的越南人占據了滇越鐵路的大部分中高級職位和技術工種。從一般人的角度觀之,滇越鐵路形同租界,其管理、經營完全操于法國人之手。20世紀30年代,侯鴻鑒游歷開遠時亦認為,開遠火車站相近,即為租界。安南人在此居住者亦甚多。[13]

七、科學技術服務

(一)醫學

近代史上外國傳教士、商人、外交官、軍人、工程師、學者、旅行家游歷云南者甚多,游歷時間短則數月,長則數年,定居者可達數十年,為了自身的健康衛生需求,游歷者們均隨身攜帶一定數量的藥物和簡單的醫療器械,有的略通醫療知識,有的則達到職業醫師的水平。和內地其它地方一樣,進入云南的天主教和基督教都要借助醫術傳道。西雙版納地區1913年就有基督教潛入,隨同傳教士一同前往的不乏教會醫師,如貝比·納爾遜夫婦、戛利亞等人,他們在車里、景洪、橄欖壩、元江等地設立過診所,以為人治病作為拉攏群眾入教的手段。除傳教士外,探險家、科學家、外交官們在云南游歷時也通過看病施藥獲取當地民眾的好感。20世紀20年代在云南西北部做考察的美國植物學家約瑟夫·洛克說過:在與納西人兩年多的交往中,我通過給他們治療一些無論是真實的還是想象出來的輕微疾病獲得了他們的信任。[14]當然,大規模、成體系的醫學服務依賴正規醫院。近代云南的西醫首先由外國人興辦,開始主要是為領事館、海關、洋行、鐵路、郵政等部門的外國人和中方高級職員服務,以后逐步擴展到為一般民眾服務。醫院的院長、外科主任、護士長、護士學校校長等高級職位一般由外國人擔任。法國人創辦的有昆明大法醫院(法國人穆禮雅任院長,越南人裴文貴為其副手)、蒙自法國醫院、開遠宏仁醫院、昭通惠東醫院、昭通紅山麻風病院、昆明麻風病院等。1920年,基督教香港中華圣公會開設惠滇醫院,主持該院的先后有譚信、李惠來、華德生、秦作梁、葛仁德等。惠滇醫院的外科主任醫師柏隆恩博士(Brown)還受聘擔任昆明市立醫院外科顧問醫師。此外,英美內地會先后創辦洱源麻風隔離所、大理福音醫院、騰沖美國醫院;德國內地會先后創辦玉溪惠玉產科醫院、峨山普通醫院、元江協濟醫院;循道公會創辦昭通福滇醫院及附屬高級護士學校;五旬節派教會開辦建水教會醫院;中華基督教會開辦開遠教會醫院;中華國內布道會開辦個舊宏道醫院等。

(二)工程技術

云南的近代工程技術肇始于滇越鐵路的修筑,隨后在航空、鐵路、電力、通訊等領域都活躍過一些外國工程師的身影。(1)航空。云南空軍最初的裝備、培訓、顧問由法國提供,因法國人表示,愿意幫助云南建立一支空軍,但條件是要聘請法國顧問,買法國飛機。1922年,云南派員赴法越購辦飛機及各種航空必需器械運滇,遂成立航空處,開辟飛行場,并籌辦航空學校于巫家壩。又由法延聘飛師兩員,擔任分科教學,以養成飛行、機械兩項人才[15]。(2)鐵路。清末民初,中國的鐵路在勘測、設計、施工、設備、材料等領域嚴重依賴西方國家。云南倡議修筑的滇蜀騰越鐵路、個碧石鐵路等初期承擔勘測、設計任務的都是從國外聘請的工程師。滇蜀騰越鐵路總公司花重金延聘美國人多萊、哈克士作正副總工程師,聘期均為3年。個碧石鐵路前后有多萊及希臘人(一說猶太人)尼復禮士做過區段總工程師。(3)冶金。個舊錫務公司于1910年通過禮和洋行購進洗砂、制煉、化驗、電機、架空鐵索等機械,共值108萬馬克,合銀50余萬元。公司重金聘請德國人斐勞祿任制煉部總工程師、格羅士約翰任開采部探礦技師,兩人均在1912年到廠任職。(4)電力。1910年商辦云南耀龍電燈公司正式成立,決定引進技術和設備修建水力發電站和輸變電線路。經競爭禮和洋行獲承包權。合同規定由承包商引進從勘測、設計到建筑、安裝及管理的全部德國技術,并供應發、送、變電和在市內安裝七千盞電燈所需的全部設備器材。電站和輸、配、變電工程在德國專家毛士地亞、麥華德的指導下,由中國工人自己建設。(5)通訊。1919年7月,云南省政府與東方匯理銀行簽訂合同,以10.5萬元滇幣價格進口越南一部40千瓦的火花式高周率長波無線電臺,包括動力設備、鐵塔天線及收發報機全套。1925年8月電臺設備安裝完畢,以法國工程師阿斯端為總工程師,并引進一部分越南籍的機務、報務人員創建云南無線電臺。(6)學校教習。早在1910年前后,就有4名日本技術員在云南陸軍制革廠擔任教習。1928年1月時,日本人原凈一在云南陸軍講武學校擔任教官。(云南農業大學馬克思主義學院 車轔)

[參考文獻]

[1]王錫昌.宣統續修蒙自縣志[Z]卷十.外交志.

[2]房建昌.外國駐昆明領事館始末及其他[C]//昆明文史資料選輯,2000:31-52.

[3]劉純彥.思茅的海關租界與領事[C]//思茅地區文史資料選輯,2001:136.

[4]共和滇報[N].1913-08-13.

[5]CORDIERG.Unvoyageàyunnansenguide2meeditionHanoiHaiphongimprimeried′ExtrêmeOrient[Z].1923:112-117.

[6]張維翰修,童振藻纂.昆明市志[M].1924年鉛印本:43-44.

[7]中國科學院歷史研究所第三所.云南雜志選輯[M].北京:科學出版社,1958:397.

[8]張鳳歧.云南外交問題[M].上海:上海商務印書館,1937:311.

[9]金碧日刊[N].1923-10-22.

[10]王淑杰.法國駐云南領事機構[C]//昆明文史資料選輯:第10輯,1987:7.

[11]日本外務省通商局.云南事情[M].(日文版),明治四四年(1911)排印本:87.

[12]滇越鐵路滇段管理處職員錄[Z].檔案號:27-1-78,云南省檔案館.

[13]侯鴻鑒.西南漫游記[M].無錫:無錫錫成印刷公司,1935:86.

[14]甘雪春.大洋彼岸的目光:美國學者眼中的中國西部少數民族文化[M].昆明:云南人民出版社,2003:34.

[15]續云南通志長編[M].上冊.昆明,1985:1140.

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!